Psychische Erkrankungen sind auch in der Schweiz ein zunehmendes gesellschaftliches Thema. Trotz Fortschritten in der Behandlung und Aufklärung bleiben Vorurteile, wie auch Tabuisierung weit verbreitet. Während unser Land in vielen Bereichen der psychiatrischen Versorgung als vorbildlich gilt, zeigt sich auch hier ein Spannungsfeld zwischen modernen Therapieansätzen und dem anhaltenden Stigma, das psychische Erkrankungen leider noch immer umgibt.

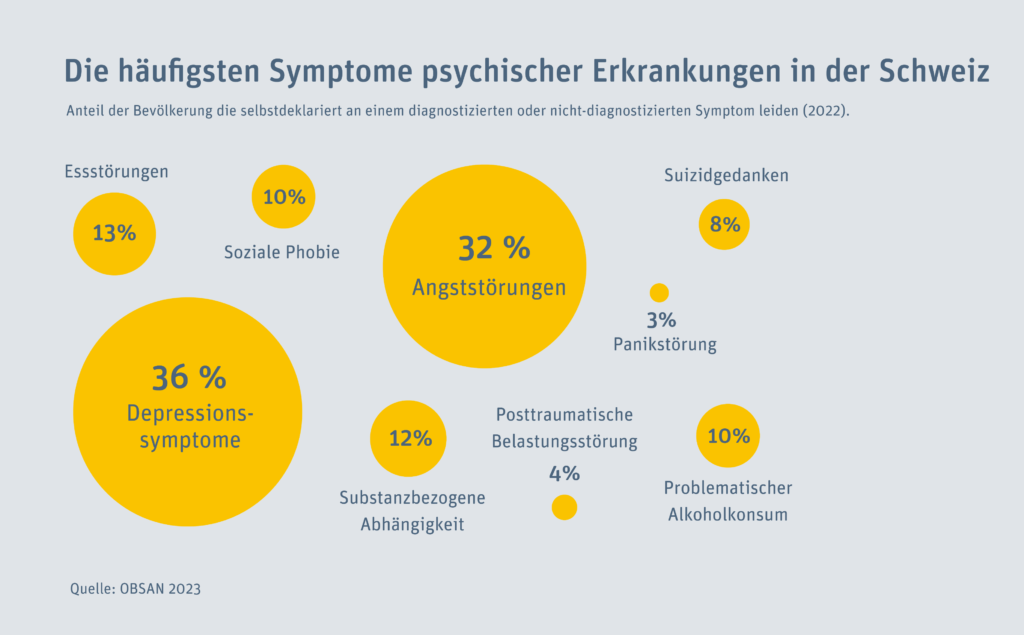

Die aktuellen Zahlen zur psychischen Gesundheit zeichnen ein düsteres Bild: Laut dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium OBSAN von 2023 leidet rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung an psychischen Problemen. Dabei sind leichte bis schwere Depressionen und Angststörungen die häufigsten Symptome.

Besorgniserregend ist der Anstieg psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Eine Studie der Universität Zürich aus dem Jahr 2022 zeigt, dass rund 20 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren unter psychischen Problemen leiden. Die COVID-19-Pandemie hat diese Entwicklung noch verstärkt, da Isolation, Schulschliessungen und Zukunftsängste viele junge Menschen belasteten.

Trotz dieser alarmierenden Zahlen ist die psychiatrische Versorgung in der Schweiz vergleichsweise gut ausgebaut. Es gibt zahlreiche spezialisierte Kliniken, ambulante Therapieangebote und niederschwellige Beratungsstellen. Doch auch hierzulande kämpfen Betroffene mit Vorurteilen und Scham. Viele scheuen sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, aus Angst vor Diskriminierung oder sozialer Ausgrenzung.

Das Erbe der Psychiatriegeschichte

Wie Deutschland hat auch die Schweiz eine belastete Psychiatriegeschichte. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden psychisch kranke Menschen in Anstalten isoliert, oft unter menschenunwürdigen Bedingungen. Ein dunkles Kapitel ist die Praxis der Zwangssterilisationen und -kastrationen, welche bis in die 1970er-Jahre in der Schweiz legal waren. Betroffene, die als «unheilbar» oder «erbkrank» galten, wurden systematisch ihrer Rechte beraubt.

Heute setzt sich die Schweiz aktiv mit dieser Vergangenheit auseinander. Museen wie das Psychiatrie-Museum Bern bieten Einblicke in die Geschichte der psychiatrischen Versorgung und sensibilisieren die Öffentlichkeit für die Fortschritte, aber auch die Fehler der Vergangenheit. Solche Einrichtungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.

Moderne Ansätze und Herausforderungen

Die Schweiz setzt heute auf eine patientenzentrierte und integrative Psychiatrie. Moderne Therapieansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie, traumainformierte Behandlungen und die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote (E-Mental-Health) gewinnen an Bedeutung. Auch die Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie, Hausärzten und sozialen Diensten wurde in den letzten Jahren deutlich verbessert. In den Universitären Psychiatrischen Klinischen Basel wird in nicht wenigen Fällen den stationären Patienten die Mitnahme ihres geliebten Hundes erlaubt.

Dennoch bleiben grosse Herausforderungen. Die Wartezeiten für Therapieplätze sind oft lang, und in ländlichen Regionen fehlt es an spezialisierten Angeboten. Zudem ist die Finanzierung psychiatrischer Behandlungen nicht immer ausreichend, was zu Engpässen in der Versorgung führen kann.

Entstigmatisierung durch Aufklärung

Um das Stigma psychischer Erkrankungen abzubauen, setzt die Schweiz auf Aufklärung und öffentliche Kampagnen. Organisationen wie Pro Mente Sana und die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz engagieren sich aktiv in der Sensibilisierung der Bevölkerung. Schulen, Arbeitsplätze und Gemeinden werden zunehmend in die Präventionsarbeit einbezogen.

Ein Beispiel für innovative Ansätze ist das Projekt «Wie geht’s dir?» der Deutschschweizer Kantone. Diese Kampagne ermutigt Menschen, offen über psychische Belastungen zu sprechen, und bietet praktische Hilfestellungen für den Alltag. Auch digitale Plattformen wie «Baige» bieten Online-Plattformen für mentale Unterstützung und Therapie für Menschen mit psychischen Problemen.

Es bleibt noch einiges zu tun

Die Schweiz hat in der psychiatrischen Versorgung viel erreicht, doch es bleibt noch einiges zu tun. Trotz medizinischer und therapeutischer Betreuung auf hohem Niveau, müssen die gesellschaftliche Akzeptanz und die finanzielle Unterstützung weiter gestärkt werden. Museen, Aufklärungskampagnen und moderne Therapieansätze sind wichtige Schritte, um das Tabu psychischer Erkrankungen zu brechen und Betroffenen ein Leben ohne Stigma zu ermöglichen. Wie in der Medienkonferenz von Helsana am 4. März angedeutet, wird ein zentraler Ansatz des Krankenversicherers die Neuausrichtung auf Angebote im Bereich Mental Health sein.

Die Schweiz zeigt, dass Fortschritt möglich ist – aber nur, wenn die Gesellschaft bereit ist, sich mit ihren Ängsten und Vorurteilen auseinanderzusetzen. Psychische Gesundheit ist kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil des menschlichen Wohlbefindens. Es liegt an uns allen, dieses Bewusstsein zu schärfen und Betroffene zu unterstützen.

Binci Heeb

Lesen Sie auch: YLAH: Startup hilft bei geistigen Gesundheitsproblemen